ダルムシュタットなどというマニアックな言葉に反応するのはきっと音楽大学で「現代音楽史」とかそういう授業を受けた人だけだと思うんですよ。国民の大多数が、むっ、ダルムシュタット、ブーレーズ、ベリオ、シュトックハウゼンなどが前衛音楽とは何かを示し、議論し、真剣に取り組んでいたダルムシュタット。1947年に出来た現代音楽の一大勢力、つまり一言で言うと、ダルムシュタット夏期現代音楽講習会。むむ、夏期ではなく夏季って書くのか!!とがっているな!

・・・・・・とかそういう反応を示してほしいものだ。ああ!!(真剣にそう思い悩んでいるわけではないのでご安心ください)

しかしダルムシュタットというのは、想像するにある種、一般的な価値観をぶち壊す、あるいは、とがった議論の場でもあったわけで、そういう場所でジェノサイドをやめよ!とぶち上げる作品が出てくることはいまの世の中的に当然ありうるわけで、そこを、それは違う!と切って捨てるのも、違うのではないか。

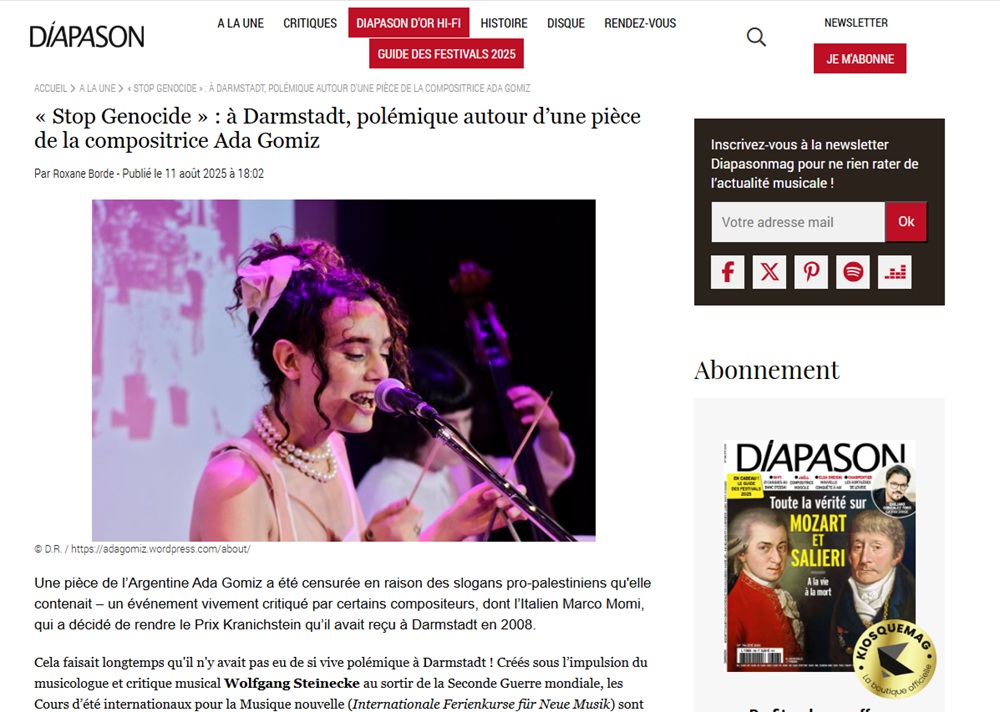

アルゼンチンの若き作曲家アダ・ゴミズの作品《Huella Winka》は、パレスチナ支持のスローガンを掲げていたため、検閲されたという。

「 歴史的に、ダルムシュタット音楽祭はファシズムに対抗し、現代音楽のための自由な空間として創設されました。忌まわしい第二次世界大戦とユダヤ人虐殺の余波の中で創設されてから70年余りが経ちましたが、私はこの検閲について再考する必要があると強く訴えます 。 テロサイド(エコサイドとコミュニティの破壊)とパレスチナ人虐殺の関係」を想起させるものだと本人は説明 。

もちろん、ユダヤ人が第二次世界大戦で虐殺されたという暗い歴史はありますが、そのユダヤ人があべこべに虐殺をするということはどうあっても正当化は無理ではないでしょうか。ダルムシュタットがこの後どういう反応をするのかが気になるところですが、とはいえやっていいこととよくないことはある、ということでもあると思います。パレスチナ支持をしたからキャンセルされた、というのは作曲家の一方的な主張にすぎないかもしれず、本当のところはどうだったのか、という所もしっかりと検証されるべきなのかもしれません。本当っていうのはなんなの、ということかもしれませんけれど。

難しい時代ですね。

コメント