ショパンコンクールはどこに向かっているのか。100年前の第1回は27人、第2回目は200人以上、そしていまや700人近くを越す応募がある。記念受験みたいな人もいないわけではないだろうが、レベルの底上げはかなりあるんだろうなと思っています。プロとアマの境界があいまいになっている。だれもが上手にカラオケを歌える。そういう時代にあって、コンクールの存在意義とか、これからの展望とかは変わってくるのだと思います。

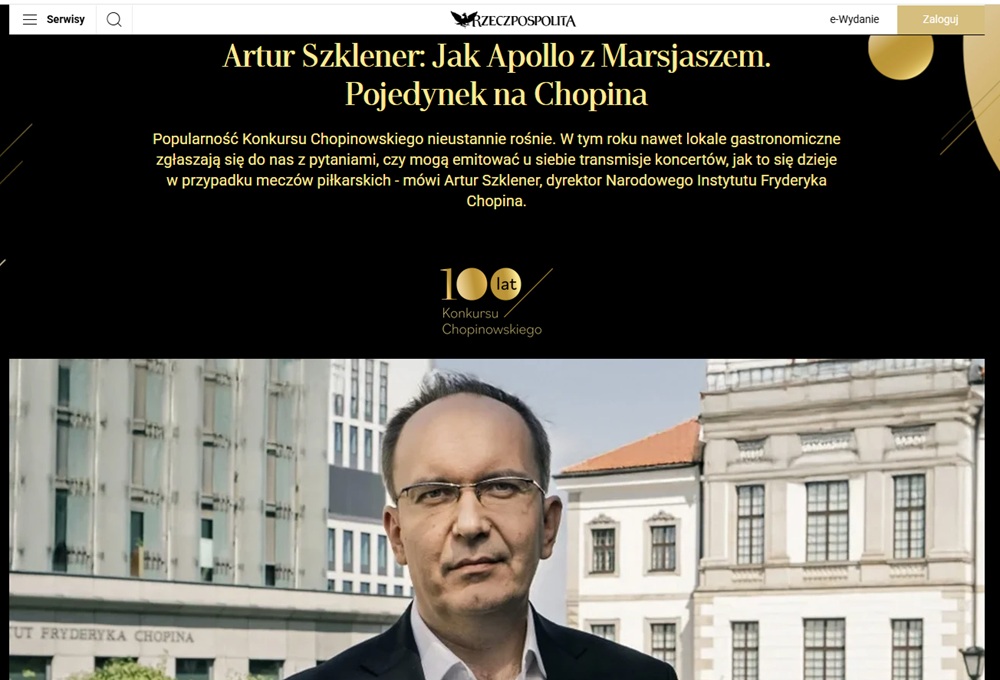

所長のインタビュー記事です。チョ・ソンジンとブルース・リューの違いとか、昔のポーランド人の演奏からは失われた何かがある、とかなんとかかんとか。いろいろなお考えが書いてあって、興味深いですね。

アジア人が多数、トップを走っているのはどうしてだろうかという問いに対して、西洋ではいわゆるワークライフバランス?って言うの?それを求めるようになっているので、成熟したアーティストの場合はいいが、教育の初期段階では完璧さを達成する上で障害となる可能性がある、一方でアジア諸国ではハードワークに慣れている、と。つまり若い頃の長時間の練習が、西洋ではできない、ともとれるようなコメント。そうか、そうなのか?

そしてアジア人は関節が柔軟で、反射神経に優れ、集中力も高い。これは多様な文化的背景と関係がアロウだろう。これらがすべて機能することで、楽器の演奏がさらに容易になる、と。なるほど。このあたり同意できるかどうかは判りませんけれど、所長はそういう風に捉えているのか、という感想。

そして今後コンクールはどうなっていくのか。すでに2030年について話し合いが成されているようで、予備審査はこれまでとは違った形になるだろうとのこと。ビデオ審査ではなく、おそらく世界各都市で予備審査を行うのではないか、ということが示唆されています。送られてくるビデオの数が多すぎるので、飽和していると。いやしかし予備審査のビデオを見るのは素人の私から見ても相当な苦痛なのではと思いますね。まだ座って演奏を聴いた方がいい、、のかもしれない。どうだろう。

しかし誰でも参加出来るというのもまた、それはそれで問題があるでしょう。ビデオ審査の利点は、「これは箸にも棒にもかからない」と思われる演奏があれば即刻スキップできるが、実際の演奏ではそれが出来ないとことですね。どちらがいいのか?参加の条件をもう少し強めに絞らないといけないかもしれませんね。わかりませんけれど。

ポーランドでは2015年は視聴率が29パーセントにも達していたそうで、いまやレストランからもコンサートをテレビで放送していいかどうか問合せがあるそうです。すごい人気だなな。

それにしても今後ショパン国際コンクールはどこへ行くのでしょう?日本でも絶大な人気を誇るだけに、関心を持つ人も多いでしょう。

だが、とりあえず今年のコンクールをとりあえず楽しみにしようぞ。おおーっ!!

コメント